真っ直ぐに立つと膝関節は真っ直ぐか、わずかに曲がった状態で保たれ、後方に反ることはありません。

これがいわゆる正常な膝関節です。

膝が後方凸に反りかえった状態になる場合があります。

それは反張膝です。

「反張膝」は膝に負担をかけるだけではなく、姿勢に強く影響するため他の部位にも様々な症状を引き起こします。

子どもは関節を構成する組織が柔らかいため、正常でも膝が少し反る傾向があります。

成長とともに、その傾向は少なくなり、軽度屈曲位でも保てるようになります。

これによって、膝関節に過度な負担がかからないようになっています。

しかしこの「反張膝」が、成人になっても継続することがあります。

その原因としては、元々関節周囲の組織が柔らかい、膝周りの筋肉の緊張に差がある、ダンスなどで、膝関節を反りかえらせて使っている・・・などが挙げられています。

いずれにしても、本来の膝関節の正常な可動域を超え、関節を反らせることで膝にロックをかけて膝を安定させるため、膝関節には負担が大きくなります。

それによって膝関節だけではなく、姿勢にも強く影響して、腰、首、肩、足部・・・などにも諸症状を引き起こしやすくなります。

膝が反って後方に引っ張られるため、上半身が前方に傾きます。

その身体をまっすぐに立て直そうとするため、次のような特徴的な姿勢になります。

・腰を反らせる

・顎、胸~下腹部が前方に突き出される

・踵に重心がかかる

上述した姿勢により、立ち仕事や歩行、運動などで、次のような諸症状が起きやすくなります。

・膝の痛み、腰痛

・ふくらはぎの過度の疲労、むくみ

・踵の皮膚の肥厚、痛み

・腰、背中、肩のコリや痛み

・顎が上がることで、口呼吸になりやすくなり、口腔が乾燥しやすくなる

ダンスなどで、膝関節を反りかえらせて使っているような場合、本人の意識で「反張膝」を改善できる場合もあります。

一方、元々関節周囲の組織が柔らかい、膝周りの筋肉の緊張に差がある、などの場合は、「反張膝」そのものを改善することは、難しいと思われます。

しかし「反張膝」であっても、身体を整えることで症状を出さないようにする、出しにくくすることはできるのです。

台所で立ち仕事をする、電車を待つ、信号を待つ・・・など立位を続けると、「反張膝」の傾向はより強くなります。

「反張膝」であることを自覚しないまま使っていると、膝への負担も姿勢への影響も大きくなります。

ケアメディカル鍼灸整骨院では、反張膝で痛めた怪我の治療を受付けています。

鍼灸治療、整体、テーピング、超音波治療、マッサージなど体の状態に合わせて施術していきます。

交通事故後に病院や整骨院などに通院する際の交通費も保険の費用で申請ができます。

交通事故後の通院などに関する交通費についてご説明します。

・交通事故で通院の交通費は支払われるの?

・宿泊費も場合によって支払われるの?

・タクシー代は支払われるの?

・将来の通院交通費は?

交通事故でケガをした場合、医療機関への交通費は支払われるのでしょうか。

通院の際の交通費は、もちろん損害に該当し保険からの支払い対象となります。

交通費は、公共交通機関を利用した際の金額で算出します。

自動車の場合は、キロ当たりで計算されます。

おおよそ1キロ当たり15円で計算されることが多いように思います。

被害者の家族などが、事故現場へ駆けつけたり、お見舞いに来たときは交通費や宿泊費がかかることがあります。

これらの費用は、入院雑費または付添看護費に含まれるのが一般的ですので、普通は支払われません。

しかし危篤状態で急に駆けつける必要があったり、介護のため家族の付き添いが必要な場合など、状況によって別途認められることがあります。

詳しくはご相談ください。

タクシー代は、タクシーを利用することがやむを得ないと判断される場合のみ請求が可能です。

時には、通勤にタクシーが必要、として通勤に関するタクシー代が認められることもあります。

タクシー代で気をつけることは領収書です。

ちゃんと領収書がないと、後で請求しても支払われないこともあります。 領収書はきちんと取っておきましょう。

ただし、よくもめるのもこのタクシー代です。

タクシー代はかなり高額になるので、保険会社もよほどの理由がないと払ってくれません。

きちんとした主張、納得のできる理由が必要です。

こういった場合こそ弁護士へ相談してみるのもいいかもしれません。

病院と整骨院で交通事故治療を併用する場合は春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院にご相談ください!

交通事故治療を継続するとき病院(整形外科)や整骨院など、医療機関を一つに決めなければいけないと勘違いされているケースが非常に目立ちます。

しかし、本来は病院と整骨院は併用して治療することが可能です。

もちろん同日に二つの医療機関で治療することはできませんが、日にちをズラして治療すれば全く問題ありません。

以上のようなお悩みがありましたらすぐに春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院へご相談ください。

骨に異常がないか、筋肉や靱帯へのダメージがないかをレントゲンやMRIで検査を病院で行い、マッサージや骨格などのバランス調整を整骨院で行うことをお勧めいたします。

このように当院では定期的な検診を病院で行い、普段の治療を整骨院で継続するというプランが後遺症リスクを最小限に抑えられると考えております。

土曜、祝日も診療しています!

治療内容はもちろんですが補償に関することなど交通事故に関することであれば何でもかまいませんので、少しでも疑問点がありましたらすぐにお電話ください。

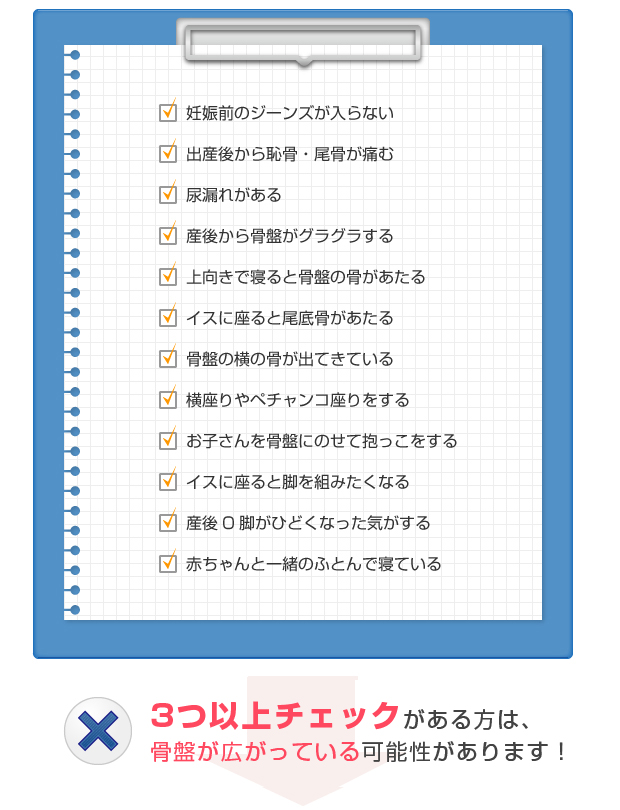

出産後に体型が崩れる原因の一つが、出産によって開かれた骨盤にあります。

通常、骨盤と言うのは閉じている状態にあり、足の駆動によって開閉されるようになっています。

しかし、出産をする際に胎児が産道を通って出てくる時、骨盤は限界まで開かれることになります。

骨盤が開くことで、骨盤に支えられていた内臓が全て骨盤の中へ下がってくることになります。

この状態が、お腹がポッコリとしてしまう原因でもあります。

骨盤が歪んでしまう一番の理由は、出産に伴う骨盤の開きにあります。

お子さまを出産する際は必ず骨盤を開かなければ出産ができません。

出産後は時間の経過と共に骨盤の開きが改善されますが、骨盤の開きは筋肉を衰えてくると元の状態に戻らないことが多く、開いた状態でそのまま生活をしていると、腰痛や肩こりなどの症状を引き起こす可能性が高いと考えられております。

骨盤が開いておりますのでウエストサイズも出産前と出産後ではあきらかに違います。

そのような理由から開いてしまった骨盤をしっかり閉じる治療が必要になります。

出産後はお子さまを抱えて生活をする傾向が多いと思います。

そのような兼ね合いから、片方の筋肉だけを使用することが多くなりますので、自然と体のバランスが崩れてしまいます。

また、バランスが崩れてしまった状態が正しい状態と脳が判断してしまうことで、骨盤だけでなく背中の脊柱や首の頚椎、頭部の頭蓋骨までバランスが崩れてしまうことで、全身に様々な痛みを感じることが多くなります。

女性の一大イベントの一つである出産。

その出産後に待ち受ける女性としての悩みと解消法をご紹介します。

全ての女性にとってタメになる話であるはずです。

女性の悩みの一つが、出産後の体型の崩れにあります。

出産は女性にとっても大切なもので、尊い命が生まれる瞬間でもあります。

多くの方は出産の苦痛と出産後の我が子の可愛さに感動をするものですが、出産後の自分の体型の崩れに愕然とする方も少なくはありません。

体型が崩れたことを悩み、配偶者との夫婦生活も減り、家庭不和になるという話もあり、出産後の体型の崩れは、女性個人の問題だけではないとも言えます。

埼玉県春日部市にあるケアメディカル整骨院では、こうした骨盤が開いた結果、体型が崩れてしまった女性のための骨盤矯正が行われています。

多くの女性が訪れ、春日部市のケアメディカル整骨院で骨盤矯正を行い、体型を戻し、かつての自分を取り戻しています。

交通事故を起こしたらまずすぐに病院への受診をして下さい。救急でも大丈夫です。

そこでしっかり体の治療やレントゲン、MRIなどの精密検査をして下さい。

体の違和感や痛みがあるときはいいのですが、事故を起こして当日や翌日は体の症状に感じにくいところがあります。

もし事故を起こして整骨院で検査や体の状態を確認してからでも病院の受診は可能です。

そこで検査をしてもらったら必ず病院でお医者様に診断書を書いてもらって下さい。

外傷が見当たらない場合や軽傷の場合でも必ず検査をしてください。

後日重大な症状が現れた際に、交通事故による症状と証明することができなくなる可能性があります。

人身事故の場合は、警察に提出する診断書以外にも、自賠責保険の請求に必要な診断書を病院で書いてもらいます。

警察に出すものは病院に備え付けの診断書の様式で 構いませんが、自賠責保険請求用の診断書は書式が決まっており、病院に備え付けていない場合が多いです。

加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社の人が 自賠責保険請求の手続きを『一括払い』という形で代行してくれるケースがほとんどですが、 自分で自賠責保険を請求する場合は診断書の書式を病院に持って行ったりする必要もあります。

交通事故が起こってから必ず2週間以内に病院(整形外科)への受診をします。

2週間以降になってしまうと、仕事や生活での怪我と判断されて、病院の医師も事故との関連性がないと判断されてしまうことがあります。警察も証明がしにくくなります。

春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院での交通事故、むち打ち治療を始めるときは、病院での診断書が必要になります。

もし手続きが分からないときなどは一度ご相談してください。

診断書をもとに治療を進めていきます。

運動療法、手技療法、温熱療法、テーピング療法、など様々な症状に合わせて治療をしていきます。

交通事故の損害賠償請求の算定基準と解説を記した、公益財団法人 日弁連交通事故相談センターが発行する「交通事故損害額算定基準―実務運用と解説」(通称:青本)によると、休業損害の基準は“受傷やその治療のために休業し、現実に喪失したと認められる得べかりし収入額とする。”とされています。

具体的には、交通事故が原因となって休業せざるを得ないことによって発生した収入の減少額となります。

そのため、事故に遭わなかったとしても、得られなかったと考えられる場合は、損害の発生は否定され、損害賠償の対象にはならないとされる一方で、もともと現金収入がない主婦(主夫、家事労働者)が交通事故に遭った場合は、別の考え方を採用し損害賠償が認められるようになっています。

損害額の算定方法は、基本的には1日あたりの収入額×休業日数となります。

自賠責保険で請求できる「休業損害」は、次の方法で計算されます。

原則として1日5,700円。

または、立証資料等によりこれ以上の収入があったことが証明できるっ場合には、1日あたり19,000円を限度に支払いが行われる。

具体的には、「休業損害」の額は、5,700円×休業日数、あるいは1日あたりの基礎収入額(19,000円が上限)×休業日数、で計算されることになります。

一方で、交通事故によって負った傷害の病状の推移を鑑みて、時間経過とともに減額していく計算方法も示されています。

この場合の計算方法は、1日あたりの収入額×期間1+1日あたりの収入額×〇〇%×期間2・・・となります。

〇〇%の部分は、例えば一切手を動かせなかった期間は100%、片手が使えるようになってからは50%、というふうに減っていくのが普通です。

怪我が治り始めたら、一部だけの「休業損害」が認められるという考え方です。

休業日数は、一般的に仕事を実際に休んだ日、が基準となり、個別の事情を勘案して治療期間の範囲内で認められるものです。

この場合、医師から“自宅で療養するように”と指示されて初めて認められるもので、自分の勝手な判断で会社を休むような場合は、保険会社によれば計算に入れない場合もあるので注意が必要です。

1日あたりの収入額は、職業(雇用形態)ごとに認定方法が定められています。

給与所得者、会社役員、事業所得者、家事従事者、生徒・学生等、無職者・不労所得者・その他、に分けられて、計算方法が示されています。

留意しておきたいのは、現金収入がない主婦(主夫)など家事従事者、無職(求職中、失業中など)、また高校生や大学生にも「休業損害」が認められるということです。

このことを知っておかないと、損害賠償を請求し忘れることがありますので、知識として頭に入れておきましょう。

ここまで説明してきた通り、自賠責保険における交通事故の損害賠償請求においては、「休業損害」という言葉しか出てきません。

「休業損害」と「休業補償」が混同されていることがありますが、その原因は何なのでしょうか?

被害者に分かりやすく説明するため?

実は、「休業補償」という言葉は、次項で説明するように、正式には「休業(補償)給付」というもので、労災に関係する用語です。

交通事故による損害を賠償するのは同じですが、「休業損害」は自賠責保険などから、「休業補償」は労災保険から支払われるものなのです。

しかし、この違いに関わらず、自賠責保険などの請求を説明する際に、一般人には馴染みのない「損害」という言葉よりも「補償」の方が、聞こえが良いという理由で区別することなく使われているのが現実のようです。

確かに、“損害を請求する”というよりも“補償を請求する”と言った方が、理解しやすいのかもしれませんが、自賠責保険などの請求に関しては「休業損害」であると覚えておきましょう。

勤務中や通勤中の交通事故の場合は、労災保険の適用を受けることが可能です。

勤務中または通勤中の交通事故による負傷のため労働することができなくなり、そのために賃金を受け取れないとき、業務上の場合は「休業補償給付」、通勤中の場合「休業給付」が、休業が始まってから4日目から支給されます。

「休業(補償)給付」の金額は、事故前の直近3ヶ月の平均給与の日額を給付基礎日額とし、その60%と定められています。

支給額は給付基礎日額の60%×休業日数で計算されますが、「休業特別支給金」が20%支給されるため、合計で80%となります。

自賠責保険と労災保険の二重取りは不可

自賠責保険と労災保険はまったく別物と思われがちですが、いずれも国が補償を行う制度なので、重複して損害が填補されることがないよう、調整が行われます。

厚生労働省からは、自賠責保険を先行させる旨の通達が出ていますが、あくまでも拘束力がないものですから、自由に選択することが可能です。

自賠責保険の方が慰謝料もあり補償範囲が広く、仮渡金制度もありますが、過失割合が大きい場合、過失割合について事故当事者同士で争っている場合、事故の相手方が自賠責保険にのみ加入している場合、などは労災保険から使用した方がよいかもしれません。

いずれにしても、損害賠償額の計算などは個別の案件になりますので、弁護士などの専門家に相談し、適正な損害賠償請求ができる方法を探しましょう。

春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院は弁護士事務所の紹介可能です。

交通事故では加害者側や保険会社とのトラブルが少なくありません。

保険のプロである担当者を相手にするのは大変です。

実際、満足のいく補償を受けられないことが多いため、被害者の方が損をしないために弁護士事務所に依頼をした方がいいケースはよく見られます。

弁護士費用特約というのは任意保険に付帯されているものですが使った場合、300万円まで弁護士費用を補償してくれるという内容です。

加入率は約30%と低く、さらに実際の利用率は約0・05%とほとんどの方が使っていないことがわかります。

しかし、交通事故被害に遭ってしまったときは非常に心強いものとなりますので、加入しているのであれば積極的に使っていきましょう。

弁護士というとすぐに裁判をイメージされる方が多いと思いますが、実際はそうではありません。

交通事故でいうと保険会社がすぐに治療を打ち切ってしまう傾向がありますが、このとき専門知識を持っていない患者様は圧倒的に不利な状況となります。

しかし、治療継続の交渉を弁護士事務所に依頼すれば要望が通りやすくなります。

そのため患者様は不必要なストレスを抱えることなく治療に専念することができるのです。

よく自分側に1割でも過失があれば弁護士費用特約を使えないと勘違いされてしまっている方が非常に多いのですが、全くそのようなことはありません。

過失割合に関係なく使えますのでご注意ください。

また、過失割合が決まっていない段階であれば弁護士事務所に依頼することで過失割合が変化する場合があるので積極的に使いたいところです。

こちらもよく聞く間違いなんですが、弁護士事務所は患者様に選ぶ権利がございます。

「紹介したところ以外は認めません」という担当者がいましたら、それは完全なウソです。

残念なことに同じような事例は多くあります。

もし、このようなことを言われましたらすぐに春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院までご相談ください。

弁護士費用特約を使った場合、等級が上がってしまうことを心配されると思いますがご安心ください。

弁護士費用特約を使っても等級が上がることは一切ありません。

これは過失割合に関係なく弁護士費用特約を使っても等級があがりませんので、安心して依頼することができます。

どこの弁護士事務所を選んでも同じというわけではありません。

それぞれ得意分野というものがありますので必ず交通事故に強い弁護士事務所に依頼しなくてはいけません。

春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院は交通事故に関して弁護士事務所にすぐに紹介ができます。

トラブルがあった患者様にはすぐに紹介することができます。

交通事故治療についてや補償に関すること、弁護士事務所など交通事故のことであれば何でもかまいません。

遠慮せずにお問い合わせください。

女性が妊娠するには、体力(元気)が必要です。

若い時は体力があり、妊娠する力も十分にあります。

そして、多少なりとも無理をしても、自分で回復する力(自然治癒力)をもっています。

ですが、年齢とともに少しずつその自然治癒力は低下してしまいます。

•現在、不妊治療をしているが、なかなか結果が出ない。•体外受精を控えて、少しでも体の調子をよくしておきたい。•妊娠はするけれど、流産をしてしまう。

•体が冷えているので、内側から温める治療をしたい。

•ストレスが多く精神的に不安定で、ホルモンバランスも悪い。

•寝ても疲れが抜けずに、どんどん溜まる一方。

当院では、不妊症でお悩みの方へ専門的な鍼灸治療と光線療法でお応えしています。

ここに、冷えや仕事、人間関係によるストレスが加わることで、さらに元気を失い、ホルモンバランスの崩れ、自律神経の乱れ、子宮、卵巣などの生殖機能の衰えが生じていくのです。

当院では、こういったアンバランスな状態を、一歩ずつ元の状態に近づけて妊娠しやすい身体になるように治療をしていきます。

現代人のほとんどが冷えを体質として持っていますので、温めることで血液の循環や内臓の働きを高めます。

優しく心地良い刺激なので、治療中はリラックスして受けて頂けると思います。

また、リラックスする時間をつくることで自律神経も安定してくるので、週に1回でも2回でもそういった時間を作ることが大切です。

体外受精の前後に、女性の体をリラックスさせるハリ治療をすると、妊娠率が大幅に向上するという研究結果を、ドイツと中国の研究チームがまとめた。

米生殖医療学会誌に掲載された報告によると、同チームは、体外受精をうける女性百六十人を二つグループに分け、一方に体外受精の際、受精卵を子宮に戻す前後にハリ治療を実施。

ハリ治療のグループには、ハリ治療をせず通常の体外受精を行った。

その結果、ハリ治療グループの妊娠率が42.5%に上がり、通常治療の26.3%を大幅に上回った。

体外受精の妊娠率は、高くても三割程度とされた。

繰り返し治療を受けるカップルの精神的、金銭的な負担が問題になっている。

妊娠率が向上する詳しい理由は分からないが、同学会のサンドラ・カーソン次期会長は「確実に検証されれば、妊娠率向上に役立つ手法になる可能性があると注目している。

「2002年4月30日 夕刊 読売新聞」

体外受精を5回以上行っても妊娠できなかった不妊症の女性114人に針治療を行ったところ、約4割にあたる49人が妊娠に至ったと、名古屋市の明生鍼灸(しんきゅう)院と明治鍼灸大の研究グループが10日、大阪市内で開かれている日本生殖医学会で報告した。

報告された114人の治療実績は、1998年2月~2006年6月に、同鍼灸院を訪ねた不妊患者のうち体外受精を5回以上行っても妊娠しなかった女性のもので、治療は、週1~2回のペースで行われ、腹部や足などにある婦人科疾患に効果があるとされるツボを針で刺激した

「2006年11月10日 読売新聞」

胚移植日に鍼灸治療を行うと体外受精、顕微授精の妊娠率を上昇させる。

胚移植日に鍼灸治療を行なうと体外受精、顕微授精の妊娠率を上昇させる273例を研究対象とし、鍼を行なわない組では22%の妊娠、鍼治療組では36%の妊娠率となり、鍼灸治療を行なった組に有意に妊娠率が高くなった。

体外受精例に鍼灸治療を3回行い、はり治療群に妊娠率が高かった。

体外受精と顕微授精例の黄体期に鍼治療を行なうと妊娠率が有意に高かった225例を対象としたもの。

鍼灸を行なわなかった組では13.8%、行なった組では28.4%の妊娠率で、鍼灸治療組の妊娠率が高くなった。

体外受精例に針灸治療を3回行い、針治療群に妊娠率が高かった。

体外受精例に鍼治療を3回行い、鍼治療組に妊娠率が高くなった例228例を対象に、hMG(排卵誘発剤)注射時、採卵前、採卵直後に鍼を行なった。

行なわない組では23%、鍼治療組では31%の妊娠率で、有意差はなかったが、鍼治療組に妊娠率が高くなった。

当院の施術は

・鍼灸治療

・整体

・骨盤矯正

・マッサージ

・ストレッチ

など体の状態に合わせて施術をしていきます。

お気軽にお問い合わせください。

こちらからご予約下さい!

むちうちは整形外科や春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院で全身をチェックしましょう。

むちうちというのは、首の骨だけに原因があるというわけでは御座いません。

整形外科や春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院にて全身をチェックして、きちんと原因を見つけ出していくことが大切です。

むちうちの症状というのは人によって異なり、損傷部位や状況などによって症状の範囲、程度に違いが出てくるものなのです。

どのような場合でもお早めに整形外科や春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院を受診してむちうち専門治療を受けるようにしましょう。

整形外科に行かず放っておくと後から急に強い痛みが出てくることも考えられます。

自動車事故の場合、シートベルトやエアバッグなどで身体に受ける衝撃を軽減させることが出来るとは言っても、実際には想像以上に大きな衝撃がかかっております。

首が大きくムチのようにしなることで起こるむちうちは、交通事故の怪我の代表的なものです。

整形外科や春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院などのむちうち治療を上手に活用して素早い回復を目指していきましょう。

むちうちは、整形外科で検査を受けても骨には異常がないと診断されてしまいます。

原因が骨にあるわけではなく、筋肉や関節、靭帯、神経の損傷によるものだからなのです。

そのため、整形外科では異常がないと診断されても決してすぐに安心出来るというわけでは御座いません。

少しでも気になる症状が御座いましたら春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院へご来院ください。

クリックやタップすると記事が読めます。