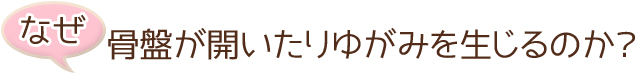

骨盤が歪んでしまう一番の理由は、出産に伴う骨盤の開きにあります。

お子さまを出産する際は必ず骨盤を開かなければ出産ができません。

出産後は時間の経過と共に骨盤の開きが改善されますが、骨盤の開きは筋肉を衰えてくると元の状態に戻らないことが多く、開いた状態でそのまま生活をしていると、腰痛や肩こりなどの症状を引き起こす可能性が高いと考えられております。

骨盤が開いておりますのでウエストサイズも出産前と出産後ではあきらかに違います。

そのような理由から開いてしまった骨盤をしっかり閉じる治療が必要になります。

出産後はお子さまを抱えて生活をする傾向が多いと思います。

そのような兼ね合いから、片方の筋肉だけを使用することが多くなりますので、自然と体のバランスが崩れてしまいます。

また、バランスが崩れてしまった状態が正しい状態と脳が判断してしまうことで、骨盤だけでなく背中の脊柱や首の頚椎、頭部の頭蓋骨までバランスが崩れてしまうことで、全身に様々な痛みを感じることが多くなります。

女性の一大イベントの一つである出産。

その出産後に待ち受ける女性としての悩みと解消法をご紹介します。

全ての女性にとってタメになる話であるはずです。

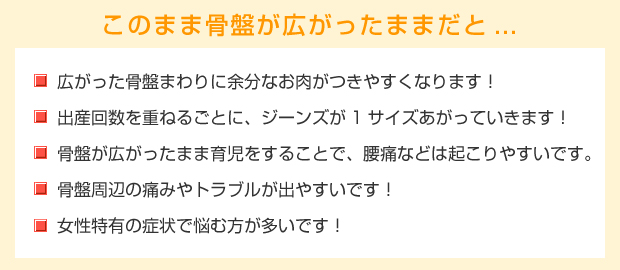

女性の悩みの一つが、出産後の体型の崩れにあります。

出産は女性にとっても大切なもので、尊い命が生まれる瞬間でもあります。

多くの方は出産の苦痛と出産後の我が子の可愛さに感動をするものですが、出産後の自分の体型の崩れに愕然とする方も少なくはありません。

体型が崩れたことを悩み、配偶者との夫婦生活も減り、家庭不和になるという話もあり、出産後の体型の崩れは、女性個人の問題だけではないとも言えます。

出産後に体型が崩れる原因の一つが、出産によって開かれた骨盤にあります。

通常、骨盤と言うのは閉じている状態にあり、足の駆動によって開閉されるようになっています。

しかし、出産をする際に胎児が産道を通って出てくる時、骨盤は限界まで開かれることになります。

骨盤が開くことで、骨盤に支えられていた内臓が全て骨盤の中へ下がってくることになります。

この状態が、お腹がポッコリとしてしまう原因でもあります。

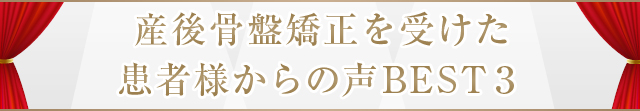

埼玉県春日部市にあるケアメディカル整骨院では、こうした骨盤が開いた結果、体型が崩れてしまった女性のための骨盤矯正が行われています。

多くの女性が訪れ、春日部市のケアメディカル整骨院で骨盤矯正を行い、体型を戻し、かつての自分を取り戻しています。

春日部市ケアメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

・患者様やスタッフが手を触れる所

(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

★患者様へのお願い★

受付にアルコール消毒液を用意しております。

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。

よろしくお願いいたします。

ケアメディカル鍼灸整骨院

〒344-0067

埼玉県春日部市中央1-7-20 第五熊谷ビル1階

※当院は専用の駐車場がございませんので、近隣のタイムズをご利用の患者様に100円分の駐車券をお渡ししております。

お車でご来院のお客様はお会計の際に申し付け下さい。

月曜日~金曜日

10時~19時30診療受付

土曜日

10時~17時30受付

日曜日、祝日

10時~14時受付

休診日

お盆、年末年始

☎:048-752-7665

✉:care_m45@yahoo.co.jp

QRコード

春日部市での美容鍼灸は、臨床経験豊富なケアメディカル整骨院にお任せください!

当院では以下のようなお悩みを持たれる、春日部市の地域の皆様が、美容鍼灸の施術を受けに来院されています。

年齢と共に気になってくるお顔のシワやたるみ、むくみ、シミ、カサカサの乾燥肌など。

肌のトラブルというのは、多くの女性を悩ませていることでしょう。

春日部市中央のケアメディカル鍼灸整骨院では、そのようなお悩みや相談などを「美容鍼灸」により解消いたします。

顔で衰えてしまっている表情筋の動きを回復させ、さらに身体の内側からコラーゲンを作り出す働きや肌を再生させる働きを促していくのです。

この美容鍼灸という施術は、鍼灸治療が誕生した中国ではもちろんのこと、日本を始め世界中で注目されております。

美容に大きな効果を発揮するという施術だからといって、痛みなど苦痛を強いられるような施術は受けたくないものです。

ケアメディカル鍼灸整骨院の美容鍼はご心配いりません。

髪の毛よりもさらに細い鍼を使用して施術をおこないますので、ほとんど痛みを感じることなくリラックスして受けていただくことが出来ます。

もちろん鍼は使い捨てで衛生面にも十分気を使っておりますのでご安心ください。

女性ならではのお肌のお悩みなど、お気軽にケアメディカル鍼灸整骨院まで何でもご相談ください。

◎東洋の美コース 30~40分 3850円

~こんな方にオススメです~

◎西洋の美コース 30~40分 4400円

~こんな方にオススメです~

全身贅沢プレミアムコース(60~70分) 6,600円

~こんな方にオススメです~

副作用はありませんが、まれに体質や体調によって内出血(青あざ)が出ることがあります。

これは東洋医学では瘀血(おけつ)という汚れた古い血が体内に溜まっているときに出やすいといわれ、新たにキレイな血液製造につながるとされています。

残ることはなく数日から2週間程度で消えますが、気になる方はコンシーラーなどで薄く目立たないようにできますのでご安心ください。

Q1.鍼を顔に刺して痛くないのですか?

臨床経験豊富な国家資格者が担当いたします。

基本的に無痛施術です。

ご安心ください。

Q2.メイクを落とす必要がありますか?

<メイクをしたまま施術>

当院ではメイク直しも楽にしていただけるようメイクをしたまま施術いたします。

Q3.鍼(はり)の感染は大丈夫ですか?

<安全な鍼(はり)>

安全かつ安心して受けていただけるようディスポーザブル(使い捨て)の鍼を使用しております。

Q4.顔に跡が残りますか?

<治療の跡について>

副作用はありませんが、まれに体質や体調によって内出血(青あざ)が出ることがあります。

これは東洋医学では瘀血(おけつ)という汚れた古い血が体内に溜まっているときに出やすいといわれ、新たにキレイな血液製造につながるとされています。

残ることはなく数日から2週間程度で消えます。

その他ご不明な点、ご心配な点などございましたらお気軽ケアメディカル鍼灸整骨院までお問合せください。

当院のLINEを登録して頂ければこちらからもお問い合わせいただけます!

春日部市ケアメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

・患者様やスタッフが手を触れる所

(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

★患者様へのお願い★

受付にアルコール消毒液を用意しております。

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。

よろしくお願いいたします。

ケアメディカル鍼灸整骨院

〒344-0067

埼玉県春日部市中央1-7-20 第五熊谷ビル1階

※当院は専用の駐車場がございませんので、近隣のタイムズをご利用の患者様に100円分の駐車券をお渡ししております。

お車でご来院のお客様はお会計の際に申し付け下さい。

月曜日~金曜日

10時~19時30診療受付

土曜日

10時~17時30受付

日曜日、祝日

10時~14時受付

休診日

お盆、年末年始

☎:048-752-7665

✉:care_m45@yahoo.co.jp

QRコード

•現在、不妊治療をしているが、なかなか結果が出ない。

•体外受精を控えて、少しでも体の調子をよくしておきたい。

•妊娠はするけれど、流産をしてしまう。

•体が冷えているので、内側から温める治療をしたい。

•ストレスが多く精神的に不安定で、ホルモンバランスも悪い。

•寝ても疲れが抜けずに、どんどん溜まる一方。

女性が妊娠するには、体力(元気)が必要です。

若い時は体力があり、妊娠する力も十分にあります。

そして、多少なりとも無理をしても、自分で回復する力(自然治癒力)をもっています。

ですが、年齢とともに少しずつその自然治癒力は低下してしまいます。

ここに、冷えや仕事、人間関係によるストレスが加わることで、さらに元気を失い、ホルモンバランスの崩れ、自律神経の乱れ、子宮、卵巣などの生殖機能の衰えが生じていくのです。

当院では、こういったアンバランスな状態を、一歩ずつ元の状態に近づけて妊娠しやすい身体になるように治療をしていきます。

現代人のほとんどが冷えを体質として持っていますので、温めることで血液の循環や内臓の働きを高めます。

優しく心地良い刺激なので、治療中はリラックスして受けて頂けると思います。

また、リラックスする時間をつくることで自律神経も安定してくるので、週に1回でも2回でもそういった時間を作ることが大切です。

体外受精の前後に、女性の体をリラックスさせるハリ治療をすると、妊娠率が大幅に向上するという研究結果を、ドイツと中国の研究チームがまとめた。

米生殖医療学会誌に掲載された報告によると、同チームは、体外受精をうける女性百六十人を二つグループに分け、一方に体外受精の際、受精卵を子宮に戻す前後にハリ治療を実施。

ハリ治療のグループには、ハリ治療をせず通常の体外受精を行った。

その結果、ハリ治療グループの妊娠率が42.5%に上がり、通常治療の26.3%を大幅に上回った。

体外受精の妊娠率は、高くても三割程度とされた。

繰り返し治療を受けるカップルの精神的、金銭的な負担が問題になっている。

妊娠率が向上する詳しい理由は分からないが、同学会のサンドラ・カーソン次期会長は「確実に検証されれば、妊娠率向上に役立つ手法になる可能性があると注目している。

「2002年4月30日 夕刊 読売新聞」

体外受精を5回以上行っても妊娠できなかった不妊症の女性114人に針治療を行ったところ、約4割にあたる49人が妊娠に至ったと、名古屋市の明生鍼灸(しんきゅう)院と明治鍼灸大の研究グループが10日、大阪市内で開かれている日本生殖医学会で報告した。

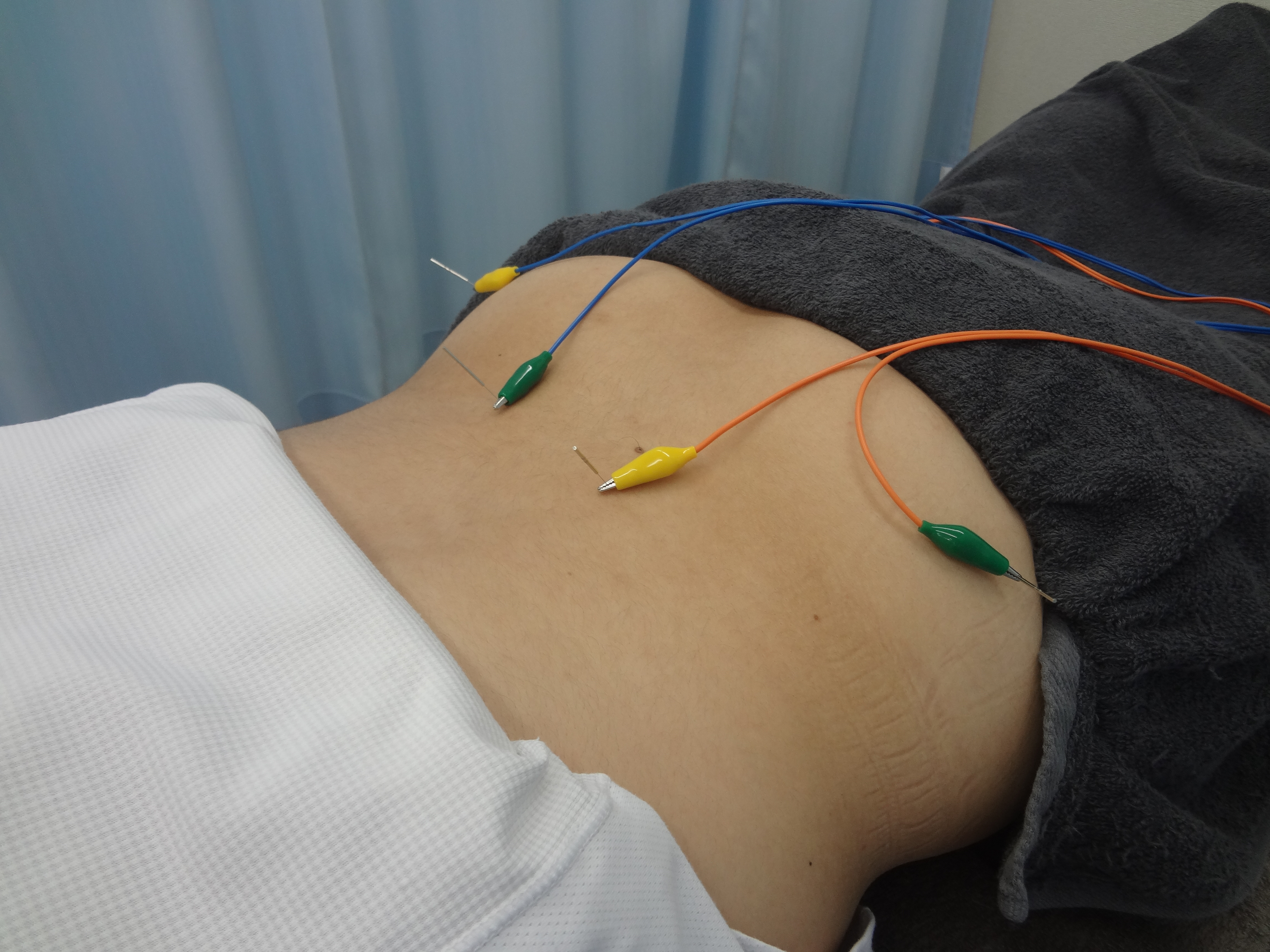

報告された114人の治療実績は、1998年2月~2006年6月に、同鍼灸院を訪ねた不妊患者のうち体外受精を5回以上行っても妊娠しなかった女性のもので、治療は、週1~2回のペースで行われ、腹部や足などにある婦人科疾患に効果があるとされるツボを針で刺激した

「2006年11月10日 読売新聞」

胚移植日に鍼灸治療を行うと体外受精、顕微授精の妊娠率を上昇させる。

胚移植日に鍼灸治療を行なうと体外受精、顕微授精の妊娠率を上昇させる273例を研究対象とし、鍼を行なわない組では22%の妊娠、鍼治療組では36%の妊娠率となり、鍼灸治療を行なった組に有意に妊娠率が高くなった。

体外受精例に鍼灸治療を3回行い、はり治療群に妊娠率が高かった。

体外受精と顕微授精例の黄体期に鍼治療を行なうと妊娠率が有意に高かった225例を対象としたもの。

鍼灸を行なわなかった組では13.8%、行なった組では28.4%の妊娠率で、鍼灸治療組の妊娠率が高くなった。

体外受精例に針灸治療を3回行い、針治療群に妊娠率が高かった。

体外受精例に鍼治療を3回行い、鍼治療組に妊娠率が高くなった例228例を対象に、hMG(排卵誘発剤)注射時、採卵前、採卵直後に鍼を行なった。

行なわない組では23%、鍼治療組では31%の妊娠率で、有意差はなかったが、鍼治療組に妊娠率が高くなった。

お気軽にお問い合せ下さい!

その他、不妊治療に関することでしたらどういったことでも結構です。

ぜひ当院までご相談ください!

LINEを登録して頂ければこちらからもお問い合わせいただけます!

春日部市ケアメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

・患者様やスタッフが手を触れる所

(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

★患者様へのお願い★

受付にアルコール消毒液を用意しております。

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。

よろしくお願いいたします。

ケアメディカル鍼灸整骨院

〒344-0067

埼玉県春日部市中央1-7-20 第五熊谷ビル1階

※当院は専用の駐車場がございませんので、近隣のタイムズをご利用の患者様に100円分の駐車券をお渡ししております。

お車でご来院のお客様はお会計の際に申し付け下さい。

月曜日~金曜日

10時~19時30診療受付

土曜日

10時~17時30受付

日曜日、祝日

10時~14時受付

休診日

お盆、年末年始

☎:048-752-7665

✉:care_m45@yahoo.co.jp

QRコード

お子さまの習い事としても人気の高い空手。

型の稽古をしているときには怪我をしてしまうということはあまりありません。

競技者として大会に出たりしている場合には、組手の稽古中や試合中に怪我をしてしまうことも御座います。

ヘッドギアやグローブをつけていても、身体には大きな衝撃が加わりますので、打撲を負ってしまったり、捻挫をしてしまったりなどさまざまです。

ひどい場合には靭帯を損傷してしまったりすることもあります。

春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院では、こうした空手による怪我の治療を得意としており、つらい痛みを素早く取り除いていく施術をおこなっております。

打撲や捻挫などを負っている状態で無理をして稽古を続けてしまいますと、どんどん悪化して腫れがひどくなったり、少し動かすだけで痛みが出てきてしまうということもあります。

日常生活にも支障が出ることも御座います。

痛みが出たときには、まず稽古を中断して安静にするようにしましょう。

春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院の空手治療では、さらに早く痛みを取り除くための施術、早く実践に戻れるようにリハビリもしていきます。

また、試合後の全身のケア、メンテナンスなどもお任せください。

春日部市ケアメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

・患者様やスタッフが手を触れる所

(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

★患者様へのお願い★

受付にアルコール消毒液を用意しております。

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。

よろしくお願いいたします。

ケアメディカル鍼灸整骨院

〒344-0067

埼玉県春日部市中央1-7-20 第五熊谷ビル1階

※当院は専用の駐車場がございませんので、近隣のタイムズをご利用の患者様に100円分の駐車券をお渡ししております。

お車でご来院のお客様はお会計の際に申し付け下さい。

月曜日~金曜日

10時~19時30診療受付

土曜日

10時~17時30受付

日曜日、祝日

10時~14時受付

休診日

お盆、年末年始

☎:048-752-7665

✉:care_m45@yahoo.co.jp

QRコード

妊娠中から産後にかけて、手足のしびれ、痛み、むくみ(浮腫)といったトラブルが起こりやすいのはどうしてなのでしょうか。

原因としては大きく2つ、「ホルモンバランスの変化」と「体形の変化」が挙げられます。

「妊娠中は妊娠前に比べて、女性ホルモンのエストロゲンやプロゲステロン、リラキシン、副腎皮質ホルモンなど、さまざまなホルモンの分泌が高まります。

それと同時に体を循環する血液量が増え、水分量も増加します。

また、おなかが大きくなるに従って、背骨の湾曲が大きくなる、重心が変わるといった変化も起こります。

マイナートラブルが起こりやすい背景には、妊娠中のこうした体全体の変化があるのです」。

多くの女性が経験したことがある「むくみ」。

妊娠すると、このむくみが以前よりひどくなり、悩みの種になることがあります。

そもそもむくみとは、体内に水分が溜まって腫れてしまう状態のことです。

痛みをともなわず、指で押すと簡単に跡がつきます。

むくむ箇所は手や足が多く、パンパンに腫れると表現される人もいます。

むくみと言えば、生理前にも同様に悩んでいる人が多いですよね。

起こる仕組みとしては同じですが、妊娠前は生理前のむくみとは無縁だった人でも、妊娠中にむくみに悩むことはありえます。

むくみの原因は、分泌されるホルモンにあります。

排卵が正常になされている場合、排卵後は妊娠に向けてホルモンのバランスが変化し、体内に水分を貯蓄してしまうのです。

妊娠が成立するとさらにホルモンの分泌が増加し、よりむくみやすくなってしまいます。

特に、循環血液量が増加する妊娠中期から後期にかけて、多くのママさんがむくみに悩まされることが多くなります。

軽度のむくみは妊娠中の変化の一つで、健康な妊婦の約80%に起こると言われています。

ここではそんなお悩みを解消するための、日常生活で簡単に取り入れられるむくみ対策を5つご紹介します。

<運動>

お腹が大きくなるとついつい動くのが億劫になり、運動不足になりがちです。

しかし出産や産後に育児をする体力をつけるためにも、日頃からの軽い運動をするよう心がけたいですね。

毎日の買い物がてら、20分~30分くらいのウォーキングをするなど、無理のない程度で始めてみてください。

歩くことで新陳代謝が良くなり、血液の流れが改善されますよ。

<食生活>

ナトリウム(塩分)がたくさん体に残っていると、水分が溜まりやすくなります。

塩分の高い食事、高カロリー、インスタントものは避けるようにしましょう。

一日の塩分摂取量は、7g~8gを目安にしてください。

難しく考えなくても、今までの食生活を少し工夫することで減塩できます。

肉や魚を調理するには味付けを塩に頼る前に、レモンや少量の香辛料を使い、スパイスや酸味を加えてみてください。

塩分を控えても、素材の風味が生かされた味わいにきっと満足できるでしょう。

塩分を摂りすぎてしまった場合、塩分の排出を助けてくれるのがカリウムです。

昆布、ワカメなどの海藻類、スイカ、キウイ、メロン、バナナ等のフルーツ、アボガド、ほうれん草、トマト、アサリや納豆といった食物に多く含まれます。

カリウムは、余分なナトリウム(塩分)を尿として排泄してくれます。

意識してカリウムを摂取してみてくださいね。

また、杜仲茶やハト麦茶、黒豆茶などは利尿作用があり、水分を排泄するお手伝いをしてくれるので、試してみるのもよいでしょう。

<衣服を見直す>

妊娠中もオシャレを楽しみたい!

とはいえ、妊娠前の洋服を着て体をしめつけてしまうと、血流が悪くなってしまいます。

血流が悪くなることはむくみにつながります。

近頃では、マタニティ用の可愛い洋服も多くなってきていますの、身体にゆとりのある洋服を着るようにしましょう。

下着のサイズやパジャマも見直してみるとよいですね。

<マッサージ>

むくみが生じると、リンパの流れも悪くなってしまいます。

マッサージをすることで、リンパの流れや血流が改善され、むくみが解消されることも多いです。

妊娠中はもちろんですが、妊娠前や産後のむくみにも効果がありますので、ぜひためしてみてくださいね。

足首からひざにかけて、両手を使い足の裏側を下から上にかけてもちあげ、やさしくマッサージ。この動作を3度繰り返します。

同じく、膝から足の付け根にかけても下から上へ、もちあげるようにマッサージをしてください。

お腹に張りを感じた場合はいったん中止し、安静にするようにしましょう。

<冷え>

身体を冷やすことで、血流が滞り、むくみをひどくしてしまうことがあります。

特に身体の末端は冷えやすいため注意が必要です。

夏の暑い時期でも、クーラーなどの冷房で手足が冷えることがよくありますよね。

血液が循環せずに、足のほうで水分が溜まっていると足がむくんでしまいます。

夏はつい素足にサンダルで出かけたくなりますが、なるべく靴下をはいて出かけるようにすると冷えから身体を守れますよ。

妊娠高血圧症候群とは、妊娠中に血圧が上昇したんぱく尿が出る病気で、胎盤にも影響があり、赤ちゃんの発達が悪くなります。

また、高血圧、腎臓病、糖尿病などのある人や、妊娠中の急激な体重増加が原因となることがあります。

重症化すると痙攣を起こしたり、胎盤が剥がれたり(常位胎盤早期剥離)することも。

全身がひどくむくむ場合は、妊娠高血圧症候群かもしれませんので要注意です!

女性にとって、きってもきれないむくみへのお悩み。

妊娠中の軽度のむくみは出産とともに解消されるので心配いりません。

しかし、手足がむくんだ状態で過ごすのはつらいですよね。

これを機に、食事の内容や味付けに気を付けてみたり、いつもの間食をカリウムが豊富なバナナに変えてみたりするなど、日常の生活で簡単に取り入れられる対策もありますのでぜひお試しくださいね。

春日部市ケアメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

・患者様やスタッフが手を触れる所

(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

★患者様へのお願い★

受付にアルコール消毒液を用意しております。

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。

よろしくお願いいたします。

ケアメディカル鍼灸整骨院

〒344-0067

埼玉県春日部市中央1-7-20 第五熊谷ビル1階

※当院は専用の駐車場がございませんので、近隣のタイムズをご利用の患者様に100円分の駐車券をお渡ししております。

お車でご来院のお客様はお会計の際に申し付け下さい。

月曜日~金曜日

10時~19時30診療受付

土曜日

10時~17時30受付

日曜日、祝日

10時~14時受付

休診日

お盆、年末年始

☎:048-752-7665

✉:care_m45@yahoo.co.jp

QRコード

スポーツ鍼灸は、ケガの治療はもちろん、試合前のコンディションをベストの状態にもっていくためにも効果を発揮します。

日本のスポーツ人口は年々増えていっています。

アスリートから健康のためにスポーツをする方が増えています。

そのため怪我をする人も比例して増えています。

鍼灸には「筋肉の緊張緩和」や「疲労回復」といった効果があり、オーバートレーニングによる筋肉疲労や違和感、痛みなどの改善が期待できます。

さらに、練習後にストレッチやマッサージに加えて鍼灸治療をすることで、良いコンディションを保つことができるため、スポーツを楽しむ多くの人々をサポートしています。

この鍼灸治療も様々な方々に身近になっています。

長年痛みと付き合ってきた人が、鍼灸治療を受けてからパフォーマンスが上がったことや、今まで上がらなかった腕が上がるようになったなど特別な治療方法でもあります。

春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院では、県内、県外、海外からも鍼灸治療を受けに来院をされています。

患者様の症状や要望などに合わせて施術をしていきます。

スポーツ鍼灸は、これからスポーツに欠かせない施術になっていきます。

ぜひ一度お試しください。

春日部市ケアメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

・患者様やスタッフが手を触れる所

(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

★患者様へのお願い★

受付にアルコール消毒液を用意しております。

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。

よろしくお願いいたします。

ケアメディカル鍼灸整骨院

〒344-0067

埼玉県春日部市中央1-7-20 第五熊谷ビル1階

※当院は専用の駐車場がございませんので、近隣のタイムズをご利用の患者様に100円分の駐車券をお渡ししております。

お車でご来院のお客様はお会計の際に申し付け下さい。

月曜日~金曜日

10時~19時30診療受付

土曜日

10時~17時30受付

日曜日、祝日

10時~14時受付

休診日

お盆、年末年始

☎:048-752-7665

✉:care_m45@yahoo.co.jp

QRコード

・朝起きて、最初の一歩を踏み出す時に踵が痛い

・踵が地面につくだけで痛い

・足の裏が疲れやすい

・長時間歩くと痛みが出る

・インソールや靴を変えても良くならない

もう大丈夫です!当院には、踵の痛みでお悩みの方が多く来院されて、改善している事例が数多くあります。

踵の痛みは、放っておくと徐々に悪化することが多く、毎朝強い痛みを感じるようになったり、普通に歩くだけでも痛くなったりします。

また、痛みのせいで歩き方まで変わってしまい、ふくらはぎや膝、腰など踵以外の場所にも不調が広がってしまうケースもあります。

ですので、今以上に症状が進む前に、できるだけ早く対処することをおすすめします。

もしあなたが踵の痛みでお悩みなら、一人で悩まずにぜひ一度当院まで気軽にご相談ください。

歩いたり・走ったり・立っている時に、足裏には全体重や衝撃がかかります。

その場合は、踵に70%、足先の部分に30%が分散してかかります。

もちろん、体重のみだけでなく、地面からの衝撃もかかります。

横から見ると、土踏まずを作る筋肉が踵に付着していることがわかります。

この部分で炎症を起こしたり、踵の部分だけでなく中央部分でも痛みが出る場合があります。

写真を見てわかるように、足底筋膜は中央が特に緊張して足の土踏まずを作っています。

足底筋膜の役割は、ゴムのように伸びることで体重を受け止めるクッションのような役割と、歩いたり走ったりする時の推進力を生み出すバネのような役割があります。

文字の通り、踵の骨が棘状(トゲのよう)に突出します。

足底筋膜炎が長引くと、筋膜が付着している部分が前方に引っ張られる時間も長くなります。

そうすると、その部分の骨が増長し、トゲのように前に出っ張っていきます。

踵骨棘の特徴も足底筋と類似していて、歩き出しに踵に針が刺さったような痛みが生じます。

●使いすぎ、オーバーユース

ランニングやジャンプなどが多いスポーツや立ちっぱなしや歩きっぱなしの多い仕事などに発生しやすいです。

●扁平足

足のアーチ・土踏まずが平坦になってしまった状態では、足底筋膜の本来の働きが出来なくなり、クッション性も乏しく、ストレスがかかりやすいためになりやすいです。

●筋肉の柔軟性低下

足の筋肉のが低下することで、衝撃の吸収力やバネ作用がうまく働かなくなります。

特にアキレス腱やふくらはぎの硬さは、足底筋膜に影響します。

硬くなり伸びなくなっても足底筋膜にかかる負担は大きく、柔軟性が低下しているため、なりやすくなります。

●足の指の筋力低下

足底筋膜を形成するのは、足の指を曲げる筋肉です。

そのため、この筋肉が弱くなると衝撃を受け止めることが出来なくなり、足指の踏ん張る力も衰え、発症させてしまいます。

また、柔らかすぎても足を安定させるために、負担がかかります。

クッション性のない靴で歩いたり走ったりすると、足底筋膜に強いストレスがかかります。

●体重増加

足をついた時に衝撃が大きくなり、今までのように体が動かせなくなってきたときは気を付けて下さい。

体重の増加による足底の痛みは、多くなっています。

当院の矯正施術は、お薬を使うことなく、自然治癒力を高めていくという治療方法です。

腰痛、肩こり、首の寝違え、鍼灸治療、整体、マタニティマッサージ、交通事故治療、美容鍼灸、頭痛治療、自律神経治療、小児はり、学生・子供の治療など体に悩み、痛みがあるときはご相談下さい。

健康保険、労災保険、スポーツ傷害保険、自賠責保険など保険治療も受付をしています。

病院や、整形外科へ行く前にご相談下さい。

春日部市ケアメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

・患者様やスタッフが手を触れる所

(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

★患者様へのお願い★

受付にアルコール消毒液を用意しております。

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。

よろしくお願いいたします。

ケアメディカル鍼灸整骨院

〒344-0067

埼玉県春日部市中央1-7-20 第五熊谷ビル1階

※当院は専用の駐車場がございませんので、近隣のタイムズをご利用の患者様に100円分の駐車券をお渡ししております。

お車でご来院のお客様はお会計の際に申し付け下さい。

月曜日~金曜日

10時~19時30診療受付

土曜日

10時~17時30受付

日曜日、祝日

10時~14時受付

休診日

お盆、年末年始

☎:048-752-7665

✉:care_m45@yahoo.co.jp

QRコード

肩こり治療

・パソコンをしているといつも右(左)側だけ肩こりが強い!

・肩こりがひどくなると決まって頭痛がしてくる!

・目が覚めた時から肩が凝っている・・・

デスクワークなどで同じ姿勢をとり続けたりすると、首や肩、背中の筋肉が疲れてきます。

そうすると、筋肉に乳酸などの疲労物質がたまり、筋肉が硬くこわばって張ってきます。

また、寝不足やストレスなども筋肉を緊張させ、疲労物質をためこんでしまいます。

このような筋肉の疲れが筋肉のハリやコリ、ダルさなどの症状を引き起こすのです。

こわばった筋肉が血管を圧迫すると血行不良となり、コリがひどくなります。末梢神経が傷ついて、ジーンとする痛みやしびれが生じてきます。

首の後ろ~頭部~側頭部の痛みが起こり、目の奥が痛くなったり、眼精疲労を生じやすくなります。

コリや痛みが強くなると、吐き気をもよおしたり、気分が悪くなったりします。

頚椎後方にある脊椎関節の動きが低下したり変形が生じたりすると、首の後ろから背中、時には胸の前方に痛みやこり、だるさ、違和感が生じます。

肩から手、指先までの痛み、しびれ

頭痛でまずもっとも起こりやすいタイプの頭痛は、「緊張型頭痛」です。

頚椎の配列が悪いと頚部の筋肉に負担がかかり、頭から首、肩にかけての筋肉が緊張し、血流が悪くなると疲労物質が筋肉にたまり、神経を刺激して痛みが起こります。

筋肉の緊張は、長時間同じ姿勢をとり続けたり、心配や不安などの精神的なストレスが原因で起こりやすくなります。

また、眼精疲労や歯の噛み合わせ、メガネによる圧迫、高さの合っていない枕なども原因となることがあります。

一度頭痛が起こると、痛みによって筋肉のこりや血流の悪さがますます増幅され、頭痛がひどくなっていつまでも続く、という悪循環に陥ることになります。

また、頭痛は誰もが経験したことのあるありふれた症状。繰り返し起こっても心配のないものが多いのですが、中には放っておくと命にかかわる怖い頭痛(脳などの病気が原因で起こる頭痛: くも膜下出血、脳腫瘍、慢性硬膜下腫瘍、髄膜炎による出血)もあります。

当院では、頭痛の根本的な原因から突き止め即効性のある治療を行っております。

当院では、根本的な背骨の原因(ゆがみ、ズレ)から治療し早期回復させます。

是非ご相談ください。

春日部市ケアメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

・患者様やスタッフが手を触れる所

(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

★患者様へのお願い★

受付にアルコール消毒液を用意しております。

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。

よろしくお願いいたします。

ケアメディカル鍼灸整骨院

〒344-0067

埼玉県春日部市中央1-7-20 第五熊谷ビル1階

※当院は専用の駐車場がございませんので、近隣のタイムズをご利用の患者様に100円分の駐車券をお渡ししております。

お車でご来院のお客様はお会計の際に申し付け下さい。

月曜日~金曜日

10時~19時30診療受付

土曜日

10時~17時30受付

日曜日、祝日

10時~14時受付

休診日

お盆、年末年始

☎:048-752-7665

✉:care_m45@yahoo.co.jp

QRコード

•歯痛で薬が効かなくなって来て本当に辛い

•耳の後ろ(上の方)が定期的にズキッと痛む

•はやくこの痛みをとる治療をしてほしい

•片側の頭の表面が痛い

•唇や瞼がけいれんする

•感覚的にはハッキリわかる小さな痙攣が顔面に続いている

•上を向いた時や辛い姿勢のままで後頭部から全体にかけて強い締め付けるような感覚が出る

•春先になると毎年痛みがひどくなる

•痛みのため食事も出来なくて言葉もしゃべれない

顔面神経痛といえば、軽い症状だと瞼や唇の端がピクピクしたり、重い症状になってくると引きつってきたり、瞼を閉じたりしゃべったりができなくなるという風に理解されている人も多いと思います。

しかし正確には、顔面神経痛という病名はありません。

顔面には痛い、熱いなどを感じる知覚神経の三叉神経と、顔面にある筋肉を動かす運動神経の顔面神経があります。

•顔が痛い三叉神経痛

•唇や瞼が動かない顔面神経麻痺

•唇や瞼がピクつく顔面痙攣

以上の3つが挙げられます。

顔面の感覚を脳に伝える神経を三叉神経といいます。

この神経が帯状疱疹(ヘルペス)などのウイルスによる炎症、または何らかの原因で血管が圧迫されたり、脳の病気、耳や鼻の病気などの理由で顔面が痛くなるのが三叉神経痛です。

洗顔や髭剃りなどで顔に触った時に誘発され、針で刺された様な痛みを感じます。

麻痺した方が健康な方に引っ張られるため、顔が歪む。

瞼が閉じにくい、喋りにくい、食べ物が口からこぼれるなどが顔面神経麻痺の症状です。

脳の病気、ヘルペスや末梢神経が炎症を起こしているものの他に、ストレスや血液等の循環の低下で麻痺が起こる場合もあります。

顔面痙攣は、通常、顔面の片側だけに起こります。瞼が勝手に閉じたり、口の周りが引きつったりします。

顔面血管の圧迫や脳の病気の影響も考えられますが、疲れやストレスなどに大きく左右されます。

発症原因がヘルペス、脳の病気であれば、それに対応した治療が当然必要になってきます。

症状が出た時、すぐに治療すれば後遺症なども残らず完治の可能性も高くなりますので、是非早めの治療をお勧めします。

春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院の施術は、症状の出ているところに鍼を刺したりお灸をしたりします。

患部の筋肉などをほぐしていきます。

もし気になった症状がでましたらすぐにご連絡下さい。

春日部市ケアメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

・患者様やスタッフが手を触れる所

(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

★患者様へのお願い★

受付にアルコール消毒液を用意しております。

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。

よろしくお願いいたします。

ケアメディカル鍼灸整骨院

〒344-0067

埼玉県春日部市中央1-7-20 第五熊谷ビル1階

※当院は専用の駐車場がございませんので、近隣のタイムズをご利用の患者様に100円分の駐車券をお渡ししております。

お車でご来院のお客様はお会計の際に申し付け下さい。

月曜日~金曜日

10時~19時30診療受付

土曜日

10時~17時30受付

日曜日、祝日

10時~14時受付

休診日

お盆、年末年始

☎:048-752-7665

✉:care_m45@yahoo.co.jp

QRコード

バスケットボールによる怪我には足首の捻挫や、膝の靭帯損傷、突き指、肩の脱臼など全身に可能性があります。

ジャンプ動作が多いスポーツですので、膝に負担がかかってしまっていたり、着地したときに失敗して足首を捻ってしまうということが多いのです。

スポーツによる怪我は100パーセント防ぐことはできません。

ちょっとした痛みだったら我慢してしまってそのままプレイを続行されるというプレイヤーも多いのですが、後になってからかなり大きく腫れてしまったり、痛みが強くなってきてしまうということも多いです。

一度の捻挫で何十年も苦しむ方もいます。

バスケットボールによる怪我を負ってしまった際には、早めに練習をストップして春日部ケアメディカル鍼灸整骨院までご来院ください。

また、バスケットボールによる怪我の中には、ジャンパーズニーという障害もあります。

これはジャンプをする際の膝の曲げ伸ばしが繰り返されることによって起こるものです。

ジャンプは、バスケットボールプレイヤーには欠かせない動作ですので、知らず知らずのうちに膝が損傷してしまっているということもありますので注意しましょう。

春日部ケアメディカル鍼灸整骨院での治療は、全身のバランスを診て正しい身体の使い方が出来るように調整もおこなっていきます。

そのため、バスケットボールによる怪我をしにくい身体作りにもつながります。

春日部市ケアメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

・患者様やスタッフが手を触れる所

(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

★患者様へのお願い★

受付にアルコール消毒液を用意しております。

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。

よろしくお願いいたします。

ケアメディカル鍼灸整骨院

〒344-0067

埼玉県春日部市中央1-7-20 第五熊谷ビル1階

※当院は専用の駐車場がございませんので、近隣のタイムズをご利用の患者様に100円分の駐車券をお渡ししております。

お車でご来院のお客様はお会計の際に申し付け下さい。

月曜日~金曜日

10時~19時30診療受付

土曜日

10時~17時30受付

日曜日、祝日

10時~14時受付

休診日

お盆、年末年始

☎:048-752-7665

✉:care_m45@yahoo.co.jp

QRコード