常日頃長時間座ってPCでの作業をすることが多いため、猫背になりやすい傾向にあります。

事務職の中でも特に動くことがほとんどない方は両足にむくみや違和感が出てきやすいです。

1位.首痛、肩こり

特にパソコンを一日使っている方は固まって中々痛みが取れません。

2位.頭痛が出る

肩こりなどからくる偏頭痛などもよく聞きます。痛みどめを飲んでいる方は要注意。

3位.背中、肩甲骨の内側の痛み

肩甲骨の周りが固くなることで、背中を叩きたくなります。心当たりありませんか?

4位.脚のむくみ

夕方ごろになると脚がむくむ。長時間座っている事で、血流の流れが滞っている証拠です。

5位.手足のしびれ

タイピングやマウス操作で胸郭出口症候群、頚椎症などの症状で腕に痺れが出てきます。

さらに長時間の座っている姿勢でヘルニアになり、足に痺れも出てきます。

「第1位」がデスクワークのお仕事の方多くのサラリーマンやOLの方々が腰痛の割合が最も高いということです。

近年ほとんどの方が、パソコンの前に長時間座りしかも長時間ほぼ同じ姿勢でいることが多い毎日・・・。

パソコンのキーボードをたたく姿勢は本来人間がするはずのない動作なのです。

肘を屈曲(曲げ)させ、手の甲を背屈(伸ばし)させ、指を屈曲(曲げる)させるという動作・・・この動作はヒトのDNAには組み込まれていない現代(パソコンが普及されて以降)特有の動作であると言えるのだそうです。

つまり、ヒトが得意ではない動き=疲れやすい動きであるということです。

そして、この姿勢は自然とヒトを前かがみ(もしくは猫背)の姿勢にし、しかも眼精疲労まで呼び起こす場合も少なくありません。

これは、VDT(Visual Display Terminal)症候群とも呼ばれ、“身体”だけではなく、“心”にも悪い影響をもたらす可能性もあります。

つまり、“身体”と“心”の両方にストレスをもたらす作業と言っても過言ではありません。

肉体的な労働条件が腰痛をもたらす直接の引き金にるケースが多いのではなく、むしろ“心因性”の要因が腰痛をもたらせるケース方が圧倒的に日常的であるということが、ここでも証明されているのではないでしょうか?

春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院では、デスクワーカー、OL、営業の方の健康に力をいれています。

体の不調は仕事やプライベートなどにとても響いてきます。

快適な毎日を過ごすために春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院で体をメンテナンスしましょう。

整体、鍼灸治療、美容鍼灸、骨盤矯正など様々な体の症状、患者様のニーズにお応えしています。

ぜひ一度体験して、快適な毎日が過ごせるようにお手伝いします。

・運動不足と姿勢、肩こりが毎日頭をよぎります(30代男性)

・姿勢が悪く猫背になってる(20代女性)

・肩から首までガチガチで痛い(30代女性)

・手をよく動かすので、腱鞘炎になる(20代女性)

春日部市ケアメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

・患者様やスタッフが手を触れる所

(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

★患者様へのお願い★

受付にアルコール消毒液を用意しております。

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。

よろしくお願いいたします。

ケアメディカル鍼灸整骨院

〒344-0067

埼玉県春日部市中央1-7-20 第五熊谷ビル1階

※当院は専用の駐車場がございませんので、近隣のタイムズをご利用の患者様に100円分の駐車券をお渡ししております。

お車でご来院のお客様はお会計の際に申し付け下さい。

月曜日~金曜日

10時~19時30診療受付

土曜日

10時~17時30受付

日曜日、祝日

10時~14時受付

休診日

お盆、年末年始

☎:048-752-7665

✉:care_m45@yahoo.co.jp

QRコード

高いところに登り落ちるという行為を繰り返すボルダリングにケガはつきものです。

分厚いマットが敷かれ、平らな下地で登れるインドアのボルダリングジムはテクニックを向上させる上で欠かせない存在といえます。

インドアでの事故や怪我の報告は後を絶たず、半分以上を占めるのが着地時のケガです。

それに次ぐのがムーブ中に体の関節や筋肉に負担がかかったことが原因によるものが多いです。

落ちる場所は意識しながら登ること。

まず気をつけたいのはマットの端の段差を踏んだり、はみ出したりしてしまうことです。

ボルダリングジムは落ちる範囲を想定してマットの面積を広くとってはいるが、これを超えてしまうことがあるようだ。

マットの位置を意識し、「ここで落ちたらあそこまで行ってしまうな」と下地を把握して登ります。

無茶なことは控えよう。

ハイステップやキョン(ドロップニー)で膝を痛める。

フットホールドが滑って、ぶら下がった瞬間に腕や指を負傷する。

力を入れすぎて肩を脱臼をします。

着地時のケガに次いで多いのがムーブ中のケガである。

例えば、普通は曲がらない方向に関節を曲げようとすれば痛みがあるだろうし、登りすぎで疲労がたまっていても体が痛かったり、だるかったりします。

当然、疲労時はケガをしやすい。

体は回復に48時間を要し、その前にトレーニングをしてもあまり効果がないというし、ケガは上達を妨げる最も大きな障壁です。

登っている人の下にはいないこと。

あまり多くはないが、インドアならではの事例として紹介しておきたいのは、フォールした人と下にいた人がぶつかってケガをするパターンです。

どこのジムでも「マットの上では休まない」、「先に登っている人がいるときは近くの課題を登らない」などのルールを告知して注意を促しているが、混雑しているときやビギナーが多いときは混沌として危ないシーンはよくあります。

R =安静、I =冷却、C =圧迫・固定、E =挙上の順に行ない、まずは安静にすること。

受傷直後だけでなく、しばらくは安静にしないと治るものも治らない。

次に氷嚢など(冷湿布は不可)でアイシングして炎症や腫れを抑え、テーピングなどで圧迫・固定することで壊れた靭帯などが伸びたままになってしまうのを防ぎます。

そして、なるべく心臓より高い位置に患部を上げておくことで炎症の治まりを早めるというのが鉄則だ。

手首や腕の筋を痛めてしまうことも少なくありません。

これも一度やってしまうと、中長期的に休養しなければなりませんので、気をつけたいケガの一つですね。

指がパキってしまうのと同じで、頑張り過ぎが基本的な原因です。無理な体勢から力を入れて、筋を痛めてしまいます。

手首や腕に違和感を覚えたり、痛みを感じた場合は、無理をしないようにしましょう。

慣れてくるに従ってスムーズな足の出し方や重心の取り方が分かってくるので、筋も傷めにくくなってきます。

手首の筋を痛めないよう手首にテーピング巻く方もいらっしゃいます。

まれにホールドに腕や足をぶつけることがありますが、パキったり筋を痛めたりするよりは軽度の場合が多いです。

やはり気をつけるべきは、指の腱や手首、腕の筋です。

万が一のことを考えて危険な登り方はやめましょう。

また、足から降りる時は足首をひねらないように着地するのがポイントです。

足首を捻らないためには、かかとから着地することです。

履いてみれば分かると思うのですが、クライミングシューズは足にフィットさせるためにつま先がかなり狭い作りになっています。

そのため、足の指全体を使って着地することが難しく、足首をひねりやすいのです。

かかとから着地する時は、ショックを吸収するようにヒザのクッションを使うことも意識しましょう。

つま先から降りてしまっている方は、怪我に繋がりますので気を付けて下さい。

かかとから着地し重心を落としてヒザのクッションを使うと、安全です。

ボルダリングは楽しみながら運動不足を解消できるスポーツです。

目的はゴール地点を目指すことですが、正解は一つではなく同じコースでも色々な登り方があります。体の動かし方はもちろん、指の握り方まで創意工夫できるんです。

何回も挑戦と失敗を繰り返して、そのたびに何が悪かったのか考え、次に活かす。

それが実ってようやくできたときには、他のことではなかなか得られないような達成感があります。

ケアメディカル鍼灸整骨院では、ボルタリングで怪我をした時にしっかりとした処置と早めの競技復帰ができるようにしっかり治療をしていきます。

東京オリンピックでの正式種目のボルタリング。

ぜひケアメディカル鍼灸整骨院でボルタリングを楽しめる体作りをしていきましょう。

春日部市ケアメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

・患者様やスタッフが手を触れる所

(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

★患者様へのお願い★

受付にアルコール消毒液を用意しております。

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。

よろしくお願いいたします。

ケアメディカル鍼灸整骨院

〒344-0067

埼玉県春日部市中央1-7-20 第五熊谷ビル1階

※当院は専用の駐車場がございませんので、近隣のタイムズをご利用の患者様に100円分の駐車券をお渡ししております。

お車でご来院のお客様はお会計の際に申し付け下さい。

月曜日~金曜日

10時~19時30診療受付

土曜日

10時~17時30受付

日曜日、祝日

10時~14時受付

休診日

お盆、年末年始

☎:048-752-7665

✉:care_m45@yahoo.co.jp

QRコード

スポーツをされている方は特に捻挫を起こしやすいと言えます。

捻挫をしているのに、試合が控えているから…と、とりあえずテーピングなどで応急処置をして無理をしてスポーツを続けている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

きちんと完治させないと後遺症が残ってしまうことも御座いますので、春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院で適切な治療を受けるようにしてください。

捻挫を負ったときには、とにかく最初の処置が肝心です。無理して動かしたりせずに、氷水などで十分に冷やしてあげて、安静にするようにしてください。最初にどのような処置をしたのかによって、今後の状態が左右されるのです。

捻挫はお風呂で温めたり、マッサージをしたりは逆効果ですので気をつけてください。そしてお早めに春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院にて治療をスタートさせましょう。

急性期の捻挫の最適な治療というのは、安静にしておくということです。

本来ならばギプスなどで固定するのが良いのですが、それでは日常生活に支障をきたすことになってしまいます。

そのため、春日部市のケアメディカル鍼灸整骨院では、必要最低限の固定をおこない歩いたりするのには痛みもなく、動きの制限もないようにしていくことが出来ます。

床上わずかな空間でフォールの攻防を繰り広げるレスリング。

相手の技から逃れるために肩や首を軸にして身体を捻る動作が多いので、それが原因で障害や怪我が発生します。

片方の肩だけは浮かした状態で体を起こそうとするので、肩関節の脱臼や亜脱臼が発生しやすく癖になり慢性的な肩鎖関節痛を抱える選手も少なくありません。

首も強くブリッジしたまま捻ってしまい、頚椎損傷や亜脱臼が発生します。

ただし衝突や打撃が原因ではないので重症にならない傾向にあります。

その他に投げ技をかけられ、手から床に落ちてしまい肘の靭帯損傷や肘関節脱臼なども発生します。

春日部市ケアメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

・患者様やスタッフが手を触れる所

(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

★患者様へのお願い★

受付にアルコール消毒液を用意しております。

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。

よろしくお願いいたします。

ケアメディカル鍼灸整骨院

〒344-0067

埼玉県春日部市中央1-7-20 第五熊谷ビル1階

※当院は専用の駐車場がございませんので、近隣のタイムズをご利用の患者様に100円分の駐車券をお渡ししております。

お車でご来院のお客様はお会計の際に申し付け下さい。

月曜日~金曜日

10時~19時30診療受付

土曜日

10時~17時30受付

日曜日、祝日

10時~14時受付

休診日

お盆、年末年始

☎:048-752-7665

✉:care_m45@yahoo.co.jp

QRコード

干渉電流型治療器の目的は、低周波治療器と同じ様に疼痛緩和です。

低周波治療器の場合痛みの太い神経に作用して痛みの信号を脳に行く前に抑えてしまう原理に対して干渉波治療器は、むしろ筋を収縮させ、そのポンピングの作用により血流を促進させて痛みの物質を取り除く作用が強いです。

干渉電流型低周波治療器は、中周波領域の周波数を使用していますので皮膚抵抗値が低くなるので通電の際の痛みを感じにくくなります。

その結果筋収縮を十分起こすまで電流出力を上げられます。

干渉電流型低周波治療器は、1,000Hz以上の中周波領域を使用します。

器械は、仕様的に周波数を2,500Hz又は5,000Hzを使用します。

電流の干渉を利用するため、吸引カップ導子を使用し2つの異なる中周波電流を交差させ、そこから発生する干渉低周波を使用する治療器です。

例えば図のように、2種類の導子赤と白を図の様に交差させ赤の導子から5,000Hz、白の導子から5,010Hzを通電すると、交差している部分から2つの周波数の差である10Hzの干渉低周波が生まれます。

この干渉低周波は10Hzなので低周波になりますが、低周波治療器で使用する波形とは大きく異なります。

この10Hzの中身は、中周波である5,000Hzの成分でつくられていますので見かけ上は低周波でも、中身は5,000Hzの中周波になります。

干渉電流型治療器は、基本的に4極で治療する場合が多いですが2極で干渉波を作りだす方法もあります。

従来4極置いて干渉波は、作られますが器械の中で前もって人工的に変調させれば2極でも干渉波を発生させることができます。

また従来4極で行うものを6極や8極で行う方法もあります。

例えば6極法の場合、もう一つ周波数を追加して5,000Hz、5,010Hz、5,020Hzと3種類の中周波を使用します。

干渉領域は、3次元的になりさらに刺激感も増大になります。

トライアスロン人口は近年でも増えている傾向にあります。

オリンピックの種目にもなっていて、注目が高いスポーツです。

スイム・バイク・ランの3つのパートからなり、その距離・競技歴・トレーニング時間などにもよりますが一定の身体の部位に負荷がかかり過ぎてしまう・偏った筋肉の使い方をしてしまうことが原因による慢性的なケガ・障害が多いスポーツでもあります。

ランに関連した障害・ケガが多い傾向にある

多くのケガがランのパートと関係していることが多いというデータが統計学上出ています。

ケガの種類としては下肢のケガ(足首や膝など)、いわゆるランニングやマラソンで起こるケガと似ているものが多いです。

またレース中よりはトレーニング中に起こることが多く、興味深いことに、ある研究では、日本人の選手の中ではバイクのパートに関連する腰痛が多いです。

ランのパートとは反対にスイムのパートでは上肢のケガ(肩の障害など)が多いと言われています。

◎スイムに多い肩の障害・ケガと傷めやすい部位

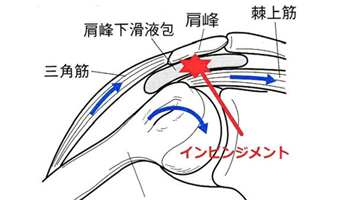

肩のインピンジメント症候群

腱板傷害(棘上筋など)

上腕二頭筋(長頭腱)の問題

肩のケガなので、肩だけにアプローチすればいいと考えてしまいがちですが、トライアスロンにおいてはバイクのパートにおける前傾姿勢の影響から胸椎の部分の動きが悪くなり、肩に余計な負担がかかっていることがあります。

胸椎の動きが悪くなることで、身体の回旋・捻る動作も上手くできなくなるので自由形で泳ぐ場合は特に余計に肩に負担がくることが多いです。

肩に余計な負担がかかり、筋肉のバランスがくずれることによって、肩関節・肩甲骨の動きが不安定になり、上に挙げたような障害・ケガの原因に繋がります。

トライアスロンでは各パートにおいて、使われる筋肉・筋肉の収縮の仕方(使われ方)が違います。

そういったことがストレスになり障害・ケガに繋がることもあります。

泳ぎのフォームももちろん影響するので、専門家のアドバイスが必要な部分です。

バイク/Bike

バイクに乗っている姿勢自体もそうですが、サドルの高さによっては股関節の可動域が余計に制限され、お尻の筋肉など(殿筋群)が上手く発揮できなくなることがあります。

筋肉を上手く使うには適切な長さが必要なのですが、バイクに乗った状態の姿勢では筋肉が本来の長さの状態で使えなくなってしまうからです。

腰椎・骨盤・股関節そして体幹との連動性がとても大切なので、そういった機能をしっかりとトレーニングや施術の際に取り入れていくことが大切です。

股関節周りの問題が原因で起こる膝の痛みもバイクで多い障害・ケガの一つです。

「膝をケガしていないのに何故か膝が痛い。」そんな時は疑うべきものの1つです。

個人的な経験からですが、太ももの前や外側にしびれが出てしまう外側大腿皮神経痛もバイクが原因の一端を担っていることがあります。

さらには、腸脛靭帯炎やアキレス腱障害もバイクと関係することがあります。

それらに加えて、バイクの姿勢が原因の首の痛み、肩こり、腰痛、椎間板へのストレスは実は結構多いです。

バイクに乗った状態で前方をみることにより、頚椎と胸椎の移行部に特にストレスがかかり、首こりにつながることもあります。

ラン/Run

レース中においては前の2パート(スイムとバイク)からの蓄積したストレスが原因となり、股関節や足関節への影響が出ることが多いです。

トレーニング中においてはランニング・マラソンで起こる障害・ケガと似たものが多いです。

スイムやバイクでは重力の影響をあまり受けていなかった筋肉や関節が、ランになることで影響を受けるようになり使われ方が変わるのも要因の1つです。

アキレス腱障害(ふくらはぎやお尻の筋肉が影響する場合もあります)

シンスプリント

足底腱膜障害・足底筋膜炎

これらも競技特性を踏まえた上での根本・原因に対するアプローチが必要になりますが、ランニングフォームの改善、正しいシューズ選び、足底板の利用なども専門家との相談の上で有効です。

今日はトライアスロン選手に多いスポーツ傷害について書いていきます。

トライアスロンは1回のレースでスイム、バイク、ランの3種目を続けて行う複合持久系競技です。

3つの異なる種目を練習するということで、練習時間や競技時間が長くなり、オーバーユースによる慢性障害がよくみられます。

また実際の競技ではバイクの転倒による急性外傷、熱中症なども多くみられます。

★熱中症

スポーツ活動中では、体内から多量の熱を発生するため、それほど高くない気温(20℃前後)でも発生する危険があり注意が必要です。

分類としては、

1)熱けいれん激しい運動をして汗をかいたときにおこるもの。

生理食塩水(塩分濃度0.9%の水分を補給して、涼しいところで安静にしていればなおる軽度障害(体温の上昇は通常みられないもの)です。

2)熱疲労発汗があり、体温上昇がわずかではあるがおこる中度障害。

脱水と塩分不足が原因で、全身倦怠感、脱力感、めまい、吐き気、嘔吐、頭痛などの症状があらわれ、血圧低下、頻脈(脈の速い状態)、皮膚の蒼白が起こります。

涼しい場所に運び、衣服を緩め、安静に寝かせて水分(塩分濃度0.2%程度のもの)を補給すれば、通常は回復するとされています。

3)熱射病体温上昇が高度で発汗がみられず、中枢神経障害を含めた多臓器不全(体内で血液が凝固して、脳、肺、肝臓、腎臓などの全身の臓器の障害)を伴う高度障害状態のこと。

異常な体温上昇(40℃前後以上)、意識障害、吐き気、めまい、ショック状態などを示します。

発症現場での迅速な冷却処置が重要となり、発症から20分以内に体温を下げることができれば、確実に命を助けることができるといわれています。

予防法としては、環境条件を把握し、それに応じた運動、水分補給をおこなうということです。

また個人で体調が悪い場合や睡眠不足などのときは無理な運動は避けましょう。

★ 過換気症候群

ケガをしたり記録が伸びなかったりするときに、精神的に不安定な状態になっているスポーツ選手にみられます。特に女子選手に多く発生します。

症状としては発作的に呼吸が浅くなり、頻回になることによって血液中の炭酸ガスが過剰に吐き出されます。

筋収縮の異常といった筋肉症状がみられることもあり、めまいを訴え、手足、唇などに軽い痙攣(けいれん)を起こします。

これらの症状がさらに不安を増幅させ、過呼吸を繰り返すという悪循環になります。

このような症状があらわれたら、まずゆっくりと呼吸をするように指示します。

ビニール袋を口と鼻にかぶせて呼吸を繰り返すと、吐き出した炭酸ガスを再吸入するため次第に呼吸は正常に戻ります。

これらの症状を回避するためには、そのもととなっているストレスや精神的不安を取り除くことがまず大切です。

ビニール袋をかぶせて呼吸をコントロールする方法(ペーパーバッグ法)は、その有効性が疑問視されており、逆に過換気症候群以外の過呼吸状態(心筋梗塞、気胸、肺塞栓など)にある場合は、症状を悪化させることがわかっています。

これらを見極めるのは素人にはむずかしく、ペーパーバック法そのものの対応も医療行為となります。

過呼吸状態にある場合の対応については、まず本人を落ち着かせてゆっくり呼吸することを指示し、脈などのバイタルサインを確認しながら、病院へ行くかどうかの判断をするようにしましょう。

腸脛(ちょうけい)靭帯は腸骨(腰の骨)と脛骨(足の骨)を結ぶ長い靭帯で、膝の外側を安定させる役割があります。この靭帯は膝の屈伸時に大腿骨(太ももの骨)の外側を移動するようになっています。

長距離ランナーなどによく見られることからランナーズ・ニーとも呼ばれています。

ランニングでは膝の屈伸が繰り返されることによって、靭帯と大腿骨の間で摩擦が生じ、炎症を起こすことがあります。

特に大腿骨が普通よりもより外に大きく出ているときや、O脚がひどい場合、かかとの骨が大きく内側に入り込んでいる場合などはさらに腸脛靭帯にストレスを与えることになります。

これらの組織の刺激は走りすぎたり、シューズや身体のアライメント(骨格上の構造)によるショックアブソーバー(衝撃吸収)が不十分であるときに出現します。

オーバーユースが原因で筋肉が硬くなっているので、筋肉の緊張を和らげることが回復につながります。

靭帯の付着部のみではなく、お尻の筋肉や太ももの筋肉、下肢の筋肉までゆっくりとほぐしていくこと、十分な休息を取ることが大切になってきます。

足の裏側にある足底筋膜はランニングやジャンプなどのときに伸びたり縮んだりして、衝撃を吸収するスプリングの役目をしています。

このため長距離走などで使いすぎると炎症を生じます。

スポーツ選手に限らず立ったり歩いたりすることの多い一般の人でも炎症を生じることがあり、扁平足の人は特になりやすいです。

原因は使いすぎによるものだけではなく、足の形の異常、下腿三頭筋やアキレス腱の柔軟性の低下、足の筋力低下、シューズの不備などがあげられます。

症状としては足底部に圧痛があり、走って着地のときに踵の近くが痛み、足底筋膜にそって緊張が起こり、圧痛がみられます。

運動後にRICE処置を行い、足底のストレッチなども効果的です。

足部の縦アーチが少なく、力学的に弱いために歩くときに過剰な足の内側ひねりを起こし足底筋膜や後脛骨筋(こうけいこつきん:ふくらはぎの後ろの筋肉)に過剰な負担がかかって痛みを生じるようになります。

特に外脛骨という種子骨のような骨が存在すると、これが刺激となることもあります。

ランニング時の足底または足部内側の痛みがみられ、立った状態で足部のアーチをみると通常より低く、偏平足を示すことが認められます。

着地の際の外力を和らげるためには大腿四頭筋やハムストリングス、またふくらはぎの筋肉、足底のアーチの保護などが有効で、これらの筋力強化やストレッチを行い、アーチ形成のためのパッドやテーピングなども活用することが効果的です。

また足底の筋力強化のためのタオルギャザートレーニングなどもとりいれるとよいでしょう。

腰部にある椎間板は日常生活やスポーツ動作で大きなストレスを受けやすく、特に前屈と腰の捻りの動作が同時に起こる場合にそのストレスは高まります。

この状態が繰り返されることで椎間板内の線維輪の変性がおき、やがては背部の神経を圧迫するようになります。

この状態は一般的には椎間板ヘルニアとして知られています。

特に下肢への神経痛が見られ、神経の圧迫されている側の筋力低下、前屈や捻り動作で痛みが増強します。

どのスポーツにおいてもみられますが、一般的には20歳以降によく発生します。急に痛みが出た場合はRICE処置を行い、背部の炎症を抑えるようにします。

その間、膝を折り曲げた「えび型」の姿勢で安静状態を保つようにしましょう。

状態が安定してきたら、出来るだけ早く腹部と腰部の筋力強化トレーニングを行うようにします。腰椎にかかる負担を出来るだけ軽減するように、腹筋の強化に努めることが大切です。

おおむね保存(手術をしないでリハビリトレーニングなどを中心に行う)療法で症状の軽減が期待できますが、3ヶ月~半年経っても症状が変わらない場合は、手術療法で変性した線維輪を除去する方法をとることもあります。

手術をした場合、選手が競技復帰するまでに6~8週間程度、コンタクトスポーツ(衝突のあるスポーツ)に関しては3ヶ月ほどリハビリ期間が必要となるでしょう。

梨状筋(りじょうきん)は仙骨(お尻の真ん中の骨)から始まり、足の付け根につく筋肉で股関節を外旋(足先を外に向ける)させる働きがあります。

この筋が炎症を起こしていたり、過度の緊張状態になるとその下を通る坐骨神経を圧迫し神経の走行に沿って痛みがでます。

時には太ももから足先にかけてまでしびれることがあり、スポーツ選手によくみられます。

使いすぎによる炎症であれば、アイシングなどで抑えます。

過度の緊張状態で感じられるような足先の突っ張り感があれば、筋肉の緊張をほぐす意味で梨状筋にストレッチを取り入れていくのが効果的です。

また太ももの前後の筋肉:ハムストリング(裏:大腿二頭筋)と大腿四頭筋をバランスよく鍛えていくことも大切です。

普段から腰に負担のかかる姿勢を長時間とらない、重いものを持ち上げるときの体勢に気をつける、疲労がたまらないようストレッチをして柔軟性を保つ、体重増加に気をつけるなどのセルフ・ケアを心がけましょう。

以上が当院に来院されるトライアスロン選手にもよく見られるスポーツ傷害です。

トライアスロンは想像通り過酷な競技です。

身体に負担をかけるのは当然なので、いかに身体のケアをしながら、故障のリスクを減らして練習を行えるかが大切だと思います。

身体に異常を感じたらすぐに治療にきていただきますようお願いいたします。

鍼灸治療、テーピング、整体、超音波治療、骨格矯正など様々な治療で施術します。

病院との連携なども取りながら施術していきます。

人工股関節全置換術を受けられる患者様は年々増加傾向にあり、現在は年間40000人以上の方が受けられているとされております。

以前はその長期成績にばらつきが多く非常に不安定な手術であったため、一部の専門的な医療機関でしか受けられませんでしたが、近年は最小侵襲手技も普及し、比較的安定した成績が得られております。

それに伴い、以前は手術した後は人工股関節を長持ちさせるために大切にかばい続ける方が多かったのですが、現在は日常生活だけでなく、旅行、登山、肉体労働やスポーツなど数多くの活動をなさる方が多くなってきました。

一般的に、人工股関節は耐用年数が15年前後と言われております。

近年クロスリンクポリエチレンの出現や、部分的にセラミックを用いたものによって実験的には耐用年数が向上しているものと見込まれますが、それらの製品は臨床応用されてから中期成績しか出ていないためあくまでも見込みでしかありません。

さて、常識的に耐摩耗性で考えると、人工股関節は使えば使うほど寿命が短くなると考えられます。

一般的には、水中歩行やアクアビクスなどの水中動作が勧められ、サイクリングなどの動作で負担がかかるとされております。

しかし、ここからは患者様それぞれの価値観の違いとなりますが、せっかく痛みが取れて何でもできるようになったのだから好きなことをしたいという方もいらっしゃいます。

股関節にとって負担のかからないことを意識するよりは、少しは股関節のことを忘れて好きな運動をしていただくことをお勧めします。

膝関節と違い、日本人の股関節症は先天的な骨盤の形態(臼蓋形成不全)に起因することが多く、それ故長い期間痛みに耐えてから手術をなさる方の割合が海外に比べても高いことが分かっています。

長い期間痛みを患っていると、期間に比例して筋力が落ちており、回復には時間がかかります。

どんな優秀なリハビリをもってしても10年間で落ちた筋肉を1カ月でつけることは不可能です。

ですから、退院してからも持続的に筋肉をつけることは重要です。

その時に不足している筋肉は患者さんにとってまちまちですから、退院の際に手術を受けた病院の理学療法士に受けた指導を継続することが大切です。

また、外来受診の際に、執刀した医師に伺うのもいいでしょう。

あまり股関節を意識せず、患者様ご自身の趣味などと合わせながら楽しんで行える運動で筋力がつけばいいのではないかと考えます。

前述の通り、基本的に長期間で落ちた筋肉は短期間では改善しません。

自分のペースでゆっくりとやっていただき少しずつ筋力を整えていきましょう。

ケアメディカル鍼灸整骨院では、リハビリに悩んでいる患者様の協力ができたらと考えています。

整体、鍼灸治療、ストレッチなど体に合わせて施術をしていきます。

また歩行が困難だったり外出が難しい場合は、往診で治療ができます。医師の同意が必要ですが、一度ご相談いただければと思います。

悩んだときはお気軽にご連絡下さい。

野球肩夜間に突然生じる激烈な肩関節の疼痛で始まる事が多いです。

痛みで睡眠が妨げられ、関節を動かすことが出来なくなります。

・ボールが指先から離れる瞬間や投げる瞬間が痛い

・ボールをリリース、投げ終わった1~3秒直後に痛む

・野球をしている時は大丈夫だが練習後に痛くなる

・練習中は痛むが、野球をしているとき以外は全く痛くない

・キャッチボールの最初は少し痛みがでるが、続けていると痛みがなくなる

・手を上げると痛む ・ユニフォームに着替たり、服を脱いだりする時に痛いときがある

・投げた翌日に肩が痛い

何度も繰り返し投げることで筋肉・靭帯が損傷したり、小中学生など骨格・筋肉が完成しない状態でのオーバーユースで起こります。

ピッチングフォームに問題があり引き起こされることも多いです。

ピッチング フェーズ

・投球時の体幹のぶれ

・投球時の肩や肘の下がり

・ボールが指先から離れるポイントがずれている

・スプリット、シュート、カットボールのポイントがずれている

・投げすぎにより負担が蓄積(オーバーユース)

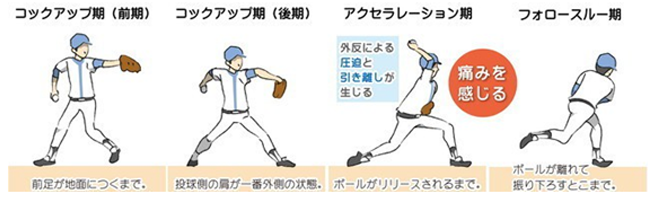

投球動作

ワインドアップ期→コッキング期→加速期→フォロースルー期と分かれています。

小・中学生はコッキング期に、高校生・大学生は加速期に痛めることが多いです。

特にピッチャーはどこのフォームで痛めるかで治療内容が異なります。

内野手・外野手は捕球から投球動作までが短いので加速期が短縮されます。

特に高齢者の患者様では、腱の治癒能力が低下しており小さな断裂でも直りにくくなります。

このような年齢とともに進行する、あるいは外傷による腱板損傷に加えて、野球選手に見られるような、激しい運動により引き起こされる腱板損傷も存在します。

激しい運動による障害は、過度の運動により肩関節を構成する靭帯が引き伸ばされ、緩くなることが原因です。

このように肩関節が緩くなったことを肩関節不安定症と呼びます。

不安定症は腱板に加わるストレスを増大し、またインピンジメント症候群や腱板断裂を引き起こすことがあります。

腱板損傷、上腕二頭筋炎、インピンジメント症候群、滑液包炎、上腕骨骨端線傷害(リトルリーグショルダー)などがあります。 何度も負担のかかるフォームで投げていると負担が蓄積され、肩を痛めてしまいます。

主に肩甲骨周囲の筋肉・靭帯・回旋筋腱板『ローテーターカフ』が炎症を起こし肩に痛みが出現します。

「棘上筋」「棘下筋」「小円筋」「肩甲下筋」の四つの筋肉が肩関節の動きを司り、 肩甲骨~腕にかけて働きます。最も痛めやすいのが棘上筋で、遠投が多い外野手とピッチャーに好発します。

肩を少しでも動かすと刺さるような痛みが出ます。

力こぶの筋肉で肩に付着する筋肉で付着部に炎症が起こります。

肘の捻り過ぎで起こりやすく内野手・特にショートに好発します。

捕球から投球まで素早いなどモーションを小さく腕の力で投げること等が原因となります。

回旋腱板が肩峰と衝突し炎症が起こる症状です。

肩を直角まで上げた時に痛みだすのが特徴で野球肩の7割はこれだと言われています。

骨端線離開

投げすぎにより骨が剥がれてしまったり、骨が遊離してしまうものです。

いわゆる『関節ネズミ』と言われ、レントゲンで見ると骨が離れていたり、回転している場合もあり手術が必要です。

硬式ボールは軟式ボールと比べると、球の重さが10g違うため、リトル・ユースの子供に多く起こります。

原因に合わせた野球肩治療をいたします。

ケアメディカル鍼灸整骨院では、肩の使い過ぎ、悪い投球フォーム、身体のゆがみなど野球肩の原因を見つけ出し患者様に合わせた最適な治療を提案させていただきます。

更年期障害とは、卵巣機能の低下によりホルモンのバランスが崩れることで起こる、さまざまな症状を言います。

またホルモンのバランスが崩れること以外にも更年期の女性が直面する「子供の独立や結婚」「親の介護」などの環境の変化、家庭や職場などでのストレスなどでも起こります。

自律神経の乱れによる不定愁訴出現。

不定愁訴とは簡単にいうと「今日はここが痛い、調子が悪い」「明日はここが調子悪い」というような体のあちこちで症状 が出るものをいい、それがストレスとなり、又ホルモンバランスの崩れなども手伝ってうつ症状などを引き起こす事も考えられます。

又、人によっては無症状の まま通り過ぎてしまう事もあります。

1)疲労感がある。(疲れがなかなか取れない、特に原因はないが、強い疲労感がある、 疲れがあるのに、なかなか寝付けない、途中で目が覚めてしまうなど)

2)その他のぼせ、発汗、冷え、頭痛、めまい、皮膚のかゆみ、肩や腕の張りやこわばり、集中力の低下、筋力の衰え、うつ、不眠など。

3)さらに男性ホルモンが減ってくると、体毛が少なくなったり、ひげの伸びが遅くなったりといった症状が

現れたりします。

更年期障害としてはエストロゲンの低下に伴い急速に発現する早発症状と、閉経後数年から10年以上経って発生する遅発症状とがあります。

1)早発症状

のぼせ、ほてり、冷え症、発汗異常、動悸、めまい、うつ状態、イライラ感、不眠、頭痛、手足のしびれ、蟻走感(ぎそうかん)など

2)遅発症状

性交痛、萎縮性(老人性)腟炎、尿道炎、尿失禁、皮膚委縮、肥満、腰痛、肩こり、骨粗鬆症(こつそしょうしょう)、骨量減少症、動脈硬化症

スマイル鍼灸整骨院グループでは、更年期症状の治療を受付ています。体の状態や症状によって治療を提案していきます。

整体、マッサージ、ストレッチ、鍼灸治療、温熱療法、超音波治療、骨盤矯正などです。

スポーツをされている場合などは頻繁に起こるために、大したこと無い軽い症状だと思われがちです。

たかが突き指と思わずに那覇市首里汀良町のスマイル鍼灸整骨院で状態に合わせた治療を受けましょう。

突き指をすると、引っ張って治そうとする方も多いのではないでしょうか?

しかし、実は間違った方法なのです。

無理に引っ張ってしまいますと、靭帯や腱の断裂を悪化させてしまうことも御座います。

突き指をしたときには絶対に引っ張ってはいけません。

ダブルダッチを始める前には必ず入念な準備体操とストレッチをしましょう。

準備体操をしないで始めてしまった為にアキレス腱を切ってしまった…なんて人もいます。

簡単に怪我をしないようにする為にもしっかりと準備体操とストレッチをしましょう。

準備体操ではダブルダッチで使用する部位(手首足首、肩、膝、腿、アキレス腱etc…)を中心に、体全体をほぐすように心掛けましょう。

ダブルダッチは、アクロバットのジャンプが多く、膝や腰を怪我しやすいです。

特にジャンプして着地した際に体や足を捻った際に、筋肉を傷めることが多く、肉離れやぎっくり腰になりやすいです。

テーピングやサポーターを付けて練習をすることをオススメします。

もし、怪我をしてしまった時は、早めの受診をお待ちしています。

早く治療に入れれば治るのも早くなります。

他にも背中、肩、手首も痛めることがあります。

手をついた時に手首に体重がかかり痛めてしまう事、肩も縄を回しすぎてしまい痛めてしまうなどもあります。

ケアメディカル鍼灸整骨院では、ダブルダッチをやっている方の治療を受付ています。

鍼灸治療、整体、超音波治療、マッサージ、骨盤矯正など状態に合わせて施術していきます。

ストレッチをして整体、鍼灸治療でしっかり予防をしていけば防げる怪我があります。

他にも腰痛、肩こり、首の寝違え、マタニティマッサージ、交通事故治療、美容鍼灸、頭痛治療、自律神経治療、小児はり、学生・子供の治療など体に悩み、痛みがあるときはご相談下さい。

健康保険、労災保険、スポーツ傷害保険、自賠責保険など保険治療も受付をしています。

病院や、整形外科へ行く前にご相談下さい。